みなさんこんにちは、NIWA colorです。

今回は、お庭まわりの暮らしをより快適にするための「防音対策」についてご紹介します。

車の走行音や近隣の生活音にお悩みの方、また、ご自身の声や音が外に響かないようにしたい方にもおすすめの内容です。

外構や植栽を工夫することで、見た目の美しさを保ちつつ、音や視線をやさしくコントロールする方法をお届けします。

ぜひ、庭づくりの参考にしてみてください。

なぜ庭に防音対策が必要?暮らしの悩みと外構の役割

家の外で聞こえる音は、暮らしの快適さに思いのほか大きく影響します。

とくに住宅地や交通量の多いエリアでは、隣家の生活音や車の走行音などがストレスに感じられることもあります。

子どもの声やペットの鳴き声、洗濯機やテレビの音など、発する側はささいなつもりでも、受け取る側にとっては大きな負担になるケースもあります。

自分が音を気にする立場でなくても、近隣との関係を穏やかに保つためには、防音への意識を持つことが大切です。

そのなかで「庭」は、実は音の影響を大きく受ける場所です。

洗濯物を干したり、ウッドデッキでくつろいだり、家庭菜園を楽しんだりする時間に、周囲からの音が気になると、せっかくのリラックスタイムが台無しになってしまいます。

逆に、自宅から出る音が外に響いてしまうケースもあり、プライバシーの観点からも対策が求められます。

こうした問題に対して効果的なのが、「外構による防音対策」です。

塀やフェンス、植栽などの外構要素を工夫することで、音の侵入や拡散を防ぐことができます。

例えば高さのある塀は、音の直進を遮り、ある程度の遮音効果を持ちます。

さらに植栽や生垣を加えることで、音を吸収・拡散させ、柔らかい空間づくりにつながります。

外構は見た目を整えるだけでなく、暮らしの質を守る大切な要素でもあります。

騒音に悩まされない快適な空間づくりのためにも、防音の視点を取り入れた外構設計を考えてみてはいかがでしょうか。

防音効果のある外構壁・フェンスの選び方

外からの音に悩まされているなら、まず見直したいのが外構の壁やフェンスの選び方です。デザイン性だけでなく、防音性を意識した設計にすることで、ぐっと暮らしやすくなります。この章では、防音効果を高めるために押さえておきたい「高さ」「素材」「構造」の3つのポイントをご紹介します。

高さ|音を遮るには「視線」よりも「音源」の高さに注目

防音を考えるとき、意外と見落としがちなのが壁やフェンスの高さです。

音は空気を伝って直線的に進む性質があるため、音の発生源より高い位置に遮るものがあると、音が届きにくくなります。

たとえば、近くの道路からの車の音や、隣の住宅からの話し声などは、1.2m〜1.5m程度の低いフェンスでは十分に防げません。

一般的に、1.8m以上の高さがあると防音効果を感じやすくなると言われています。

ただし、高くしすぎると圧迫感が出たり、法的な制限(隣地との境界規定など)が関わってくるケースもあります。

防音を優先しつつ、周囲の環境や日当たりにも配慮してバランスの良い高さを検討することがポイントです。

素材|遮音性を左右するのは「重さ」と「密度」

音を通しにくくするには、素材選びも非常に重要です。

音は軽くて隙間のあるものを通過しやすいため、重くて密度の高い素材を選ぶことで遮音性が向上します。

たとえば、防音に向いている素材としては以下のようなものがあります。

- コンクリートブロック:音を跳ね返す力が強く、隙間がないため高い遮音効果を発揮。頑丈で耐久性もある。

- ALC(軽量気泡コンクリート)パネル:比較的軽量でありながら、防音・断熱性に優れる素材。工場などでも使われる。

- 金属+吸音材の複合フェンス:外側はアルミなどの硬い素材、内側に吸音パネルを入れることで音の透過を大幅にカット。

一方で、木製フェンスやラティス(格子)タイプのフェンスは見た目がおしゃれでも、隙間が多く防音性は低めです。

目的に応じて、素材の選び方を見直してみるとよいでしょう。

構造|音を「遮る」だけでなく「吸収・拡散」させる工夫も

防音というと「壁で遮る」というイメージが強いですが、それだけでは不十分なケースもあります。

特にフラットな壁面だと、音が反響してしまい、逆に広がってしまうこともあるのです。

そこでおすすめなのが、壁の内側に植栽を加えたり、構造に凹凸をつけたりすることです。

これによって音の直進や反射を和らげ、全体として音が軽減される効果が期待できます。

さらに、LIXILや三協アルミなどから販売されている吸音パネル付きの防音フェンスは、壁面自体が音を吸収する仕組みになっており、集合住宅の外構や工場などにも使われるほど効果的です。

構造面では次のような工夫も有効です。

- 壁の裏に土を盛って傾斜をつける(盛土)

- 吸音素材をフェンスの裏側に貼る

- フェンスの手前に常緑樹を配置して二重構造にする

見た目の美しさと機能性を両立させることで、より質の高い防音対策が可能になります。

自然の力で音を和らげる!植栽・生垣の活用法

植物には、見た目の美しさや癒し効果だけでなく、音をやわらげる働きもあります。ここでは、植栽や生垣を活用した防音対策について、機能面と取り入れ方のコツを詳しく解説します。

密植で音をブロックする

植栽による防音効果を高めたいときは、1本ずつの配置ではなく、密度を意識して連続的に植えることが大切です。

生垣のように複数の樹木を並べて植えることで、葉や枝が音の通り道を遮り、音のエネルギーを分散・減衰させてくれます。

たとえば、家と道路の間に生垣を設ければ、車の走行音や通行人の声をやわらげてくれます。

住宅地でよく使われるのは、高さ1.5m〜2m前後の生垣で、音の遮断に加えて目隠し効果も得られるため、プライバシー保護にもなります。

フェンスと組み合わせて「二重構造」にすることで、防音性能はさらにアップします。

葉の厚みや密度もポイント

植栽の防音効果は、ただ植えるだけでは得られません。葉の構造や枝ぶりにも注目することで、より効果的に音を和らげることができます。

具体的には、以下のような性質がある植物が向いています。

- 葉の面積が広いもの(音を受け止めやすい)

- 枝葉が密集しているもの(隙間を作りにくく、音の透過を防ぐ)

- 一年中葉をつける常緑樹(季節によって効果が落ちない)

音が植物に当たると、葉や枝にぶつかって揺れたり散ったりすることで、音の直進性が弱まります。

この拡散効果により、空間全体がやわらかい音に包まれ、外部の騒音も気になりにくくなります。

育てやすくおすすめの植物

防音対策として使いやすい植物には、いくつかの定番があります。

見た目の美しさだけでなく、手入れのしやすさや成長スピード、四季を通じた効果の持続性も選ぶポイントです。

おすすめの例

- レイランディ:成長が非常に早く、目隠しにも適した人気種。高さを出しやすく、防音効果も期待できる。ただしこまめな剪定が必要。

- トキワマンサク:赤い葉や花が特徴的で、景観性も高い。葉の密度があり、枝ぶりも整いやすい。

- プリペット:管理しやすく、比較的剪定に強い。生垣向けとして多く使われている。

- オウゴンマサキ:明るい葉色でアクセントになる。常緑で目隠し効果も高い。

どの植物も高さと密度を意識して植えることで、見た目と機能のバランスがとれた防音空間を作れます。

植栽や生垣は、適切に配置・管理すれば、コストを抑えつつ高い防音効果を得られる方法です。

自然素材を使って、見た目にも気持ちにもやさしい防音空間をつくってみてはいかがでしょうか。

防音+目隠しも叶えるレイアウトアイデア

防音と目隠しの両方を取り入れるには、アイテム選びだけでなく「配置の工夫」がとても大切です。ここでは、快適さと見た目のバランスを両立させるための3つの具体的なレイアウトアイデアを紹介します。

L字型・コの字型で音の侵入をブロック

音は空気の振動として直進する性質があります。

つまり、真正面に壁があるだけでは、音が壁の端を回り込んで入ってきてしまうことがあります。

そんなときに有効なのが、壁をL字型またはコの字型にレイアウトする方法です。

L字型は、特に隣家との境界部分や、道路と直角に接する場所に適しています。

音が壁にぶつかっても、角で反射したり吸収されたりして、敷地内に入り込みにくくなります。

コの字型にすれば、三方向からの音や視線を防げるので、まるで部屋の中のような落ち着き感が得られます。

また、包まれるような空間は心理的な安心感もあり、プライベート性を高めるのにも役立ちます。

ウッドデッキやテラスのまわりを囲むように配置すれば、屋外リビングとしても活用しやすくなります。

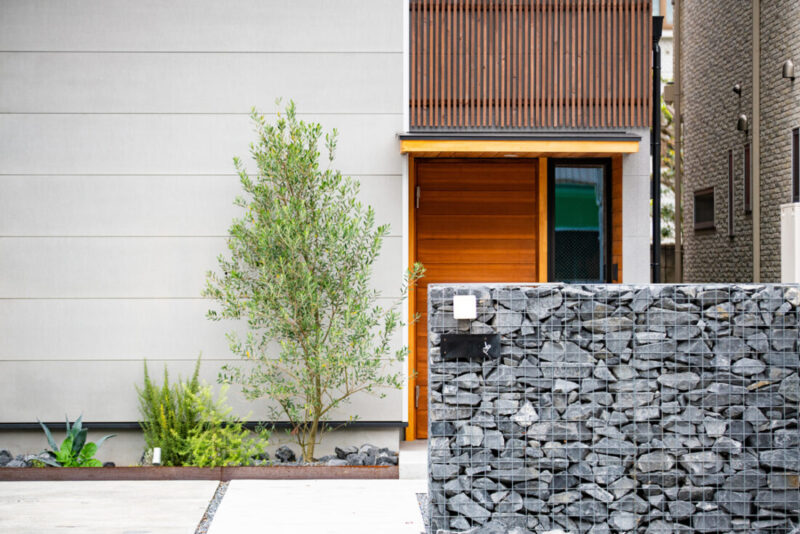

植栽とフェンスの組み合わせで圧迫感を和らげる

防音や目隠しのために高い壁やフェンスを使うと、物理的には効果がありますが、見た目が閉鎖的になりがちです。

そこでおすすめなのが、植栽とフェンスを組み合わせてやわらかい印象に仕上げる方法です。

たとえば、フェンスの内側に常緑樹や生垣を植えることで、音を吸収・拡散させるだけでなく、視線の抜け感を調整できます。

硬いフェンスとやわらかい緑のコントラストが心地よく、自然に溶け込む印象になります。

また、隙間のあるフェンスでも、背後に植栽を配置することで目隠し効果を高められます。

高低差を意識して、低木・中木・高木をバランスよく組み合わせると、空間全体に奥行きが生まれます。

音や視線を遮りつつ、植物が季節の変化を演出してくれるのもこの組み合わせの魅力です。

見た目の美しさと機能性を両立させるには、とても有効な方法です。

高さと素材に変化をつけてバランスよく仕上げる

すべてを同じ高さ・同じ素材で揃えると、外構全体が単調に見えたり、無機質で冷たい印象を与えてしまうことがあります。

そこでポイントになるのが、あえて高さや素材に変化をつけてデザイン性と開放感を保つことです。

たとえば、目線をしっかり遮りたい部分には1.8m前後のフェンスを配置し、それ以外の部分には植栽や低めの塀を取り入れると、全体の印象が柔らかくなります。

また、ウッドフェンス・コンクリート・アルミなど、異なる素材を組み合わせることで、重すぎず、軽やかな印象も作れます。

素材ごとの得意な機能を活かすのもポイントです。

たとえば、遮音性の高いパネルフェンスで音を防ぎ、視線の抜けにはルーバー型フェンスを使い、その間に植栽を挟むといった具合に、視覚的にも機能的にもバランスのとれたレイアウトが完成します。

高さや素材に変化をつけることで、単なる「囲い」ではなく、暮らしに寄り添った外構空間になります。

施工の注意点と費用相場|失敗しないためのポイント

防音や目隠しを目的とした外構づくりは、素材やデザイン選びも大切ですが、最終的な満足度を左右するのはやはり施工の質です。

いくら機能性に優れたアイテムを選んでも、施工方法が不十分だと本来の効果が発揮されなかったり、後からトラブルになったりすることもあります。

まず気をつけたいのが施工業者との打ち合わせ内容です。

防音を希望している場合は、どの程度の音を防ぎたいのか、どこからの音が気になるのかを具体的に伝えておくことが大切です。

業者によっては、単なる目隠しフェンスと同じ施工方法をしてしまうこともあるため、意図をしっかり共有しておくことで後悔を防げます。

また、施工時に注意すべき点として、設置場所の地盤の状態があります。

とくに防音性の高い塀やパネルは重量があるため、地盤がゆるい場所にそのまま設置すると傾きやひび割れの原因になることがあります。

必要に応じてコンクリート基礎を打ったり、アンカー固定をすることで、安全性と耐久性が高まります。

費用については、使用する素材や設置面積によって大きく変動しますが、目安としては以下のようになります。

- コンクリートブロック塀:約2万円〜3万円/m(基礎工事含む)

- 防音フェンス(アルミ・吸音パネルなど):約2.5万円〜4万円/m

- 生垣・植栽の施工費用:約1万円〜2万円/m(樹種による)

工事費用だけでなく、後々のメンテナンスや交換費用も見込んでおくと安心です。

理想的なのは、防音・目隠し・景観のバランスを見ながら、長期的な視点でプランを立てることです。

見た目だけにとらわれず、実用性と安心感のある施工を目指すことで、暮らしの快適さが長く続きます。

まとめ

防音や目隠しは、快適な庭空間づくりに欠かせない要素です。

音の問題は日常生活のストレスになりやすく、外構や植栽を活用することで、音の侵入や視線をやわらげる工夫ができます。

高さや素材、構造を意識した壁やフェンス選び、密度のある植栽の配置、L字・コの字型のレイアウトなどで、防音効果とプライバシー性を両立させることが可能です。

さらに、施工の質やメンテナンス性にも配慮することで、安心して長く暮らせる外構環境が整います。